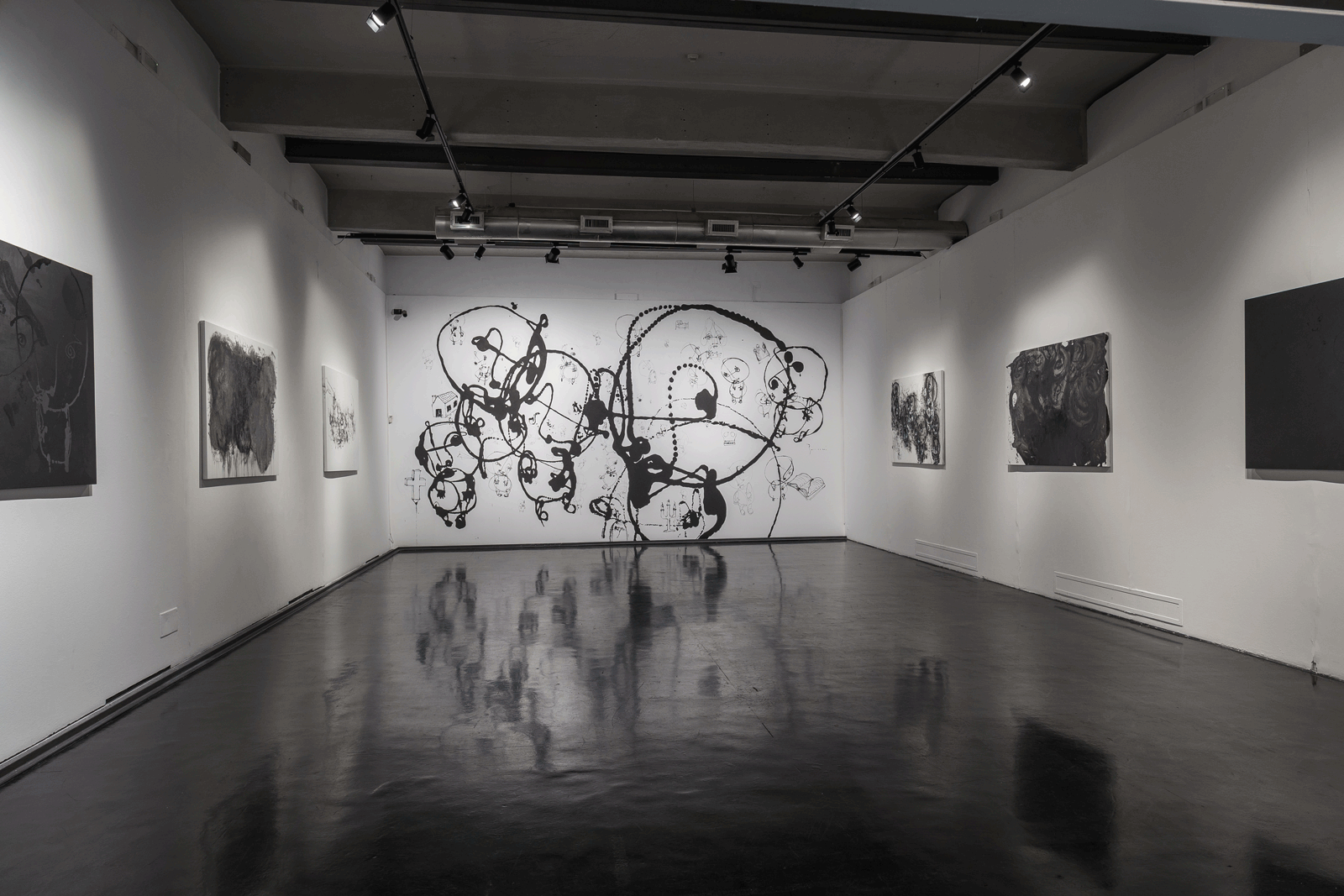

2017 – Museo MACRO – Lunar Black

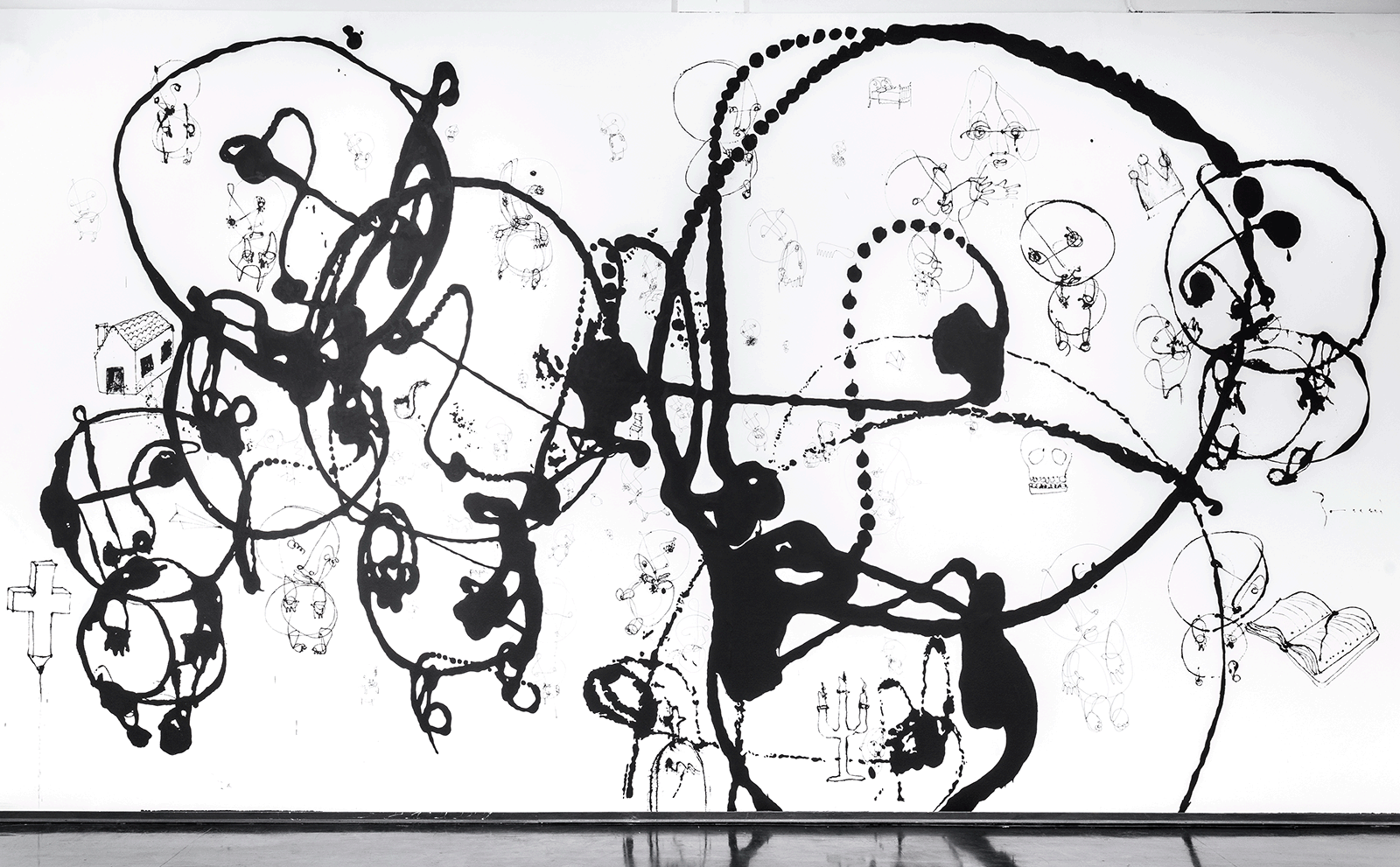

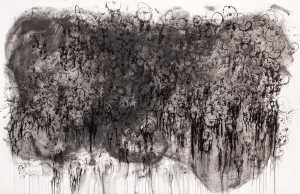

- Wall Painting 2017 smalti su muro 500x800cm

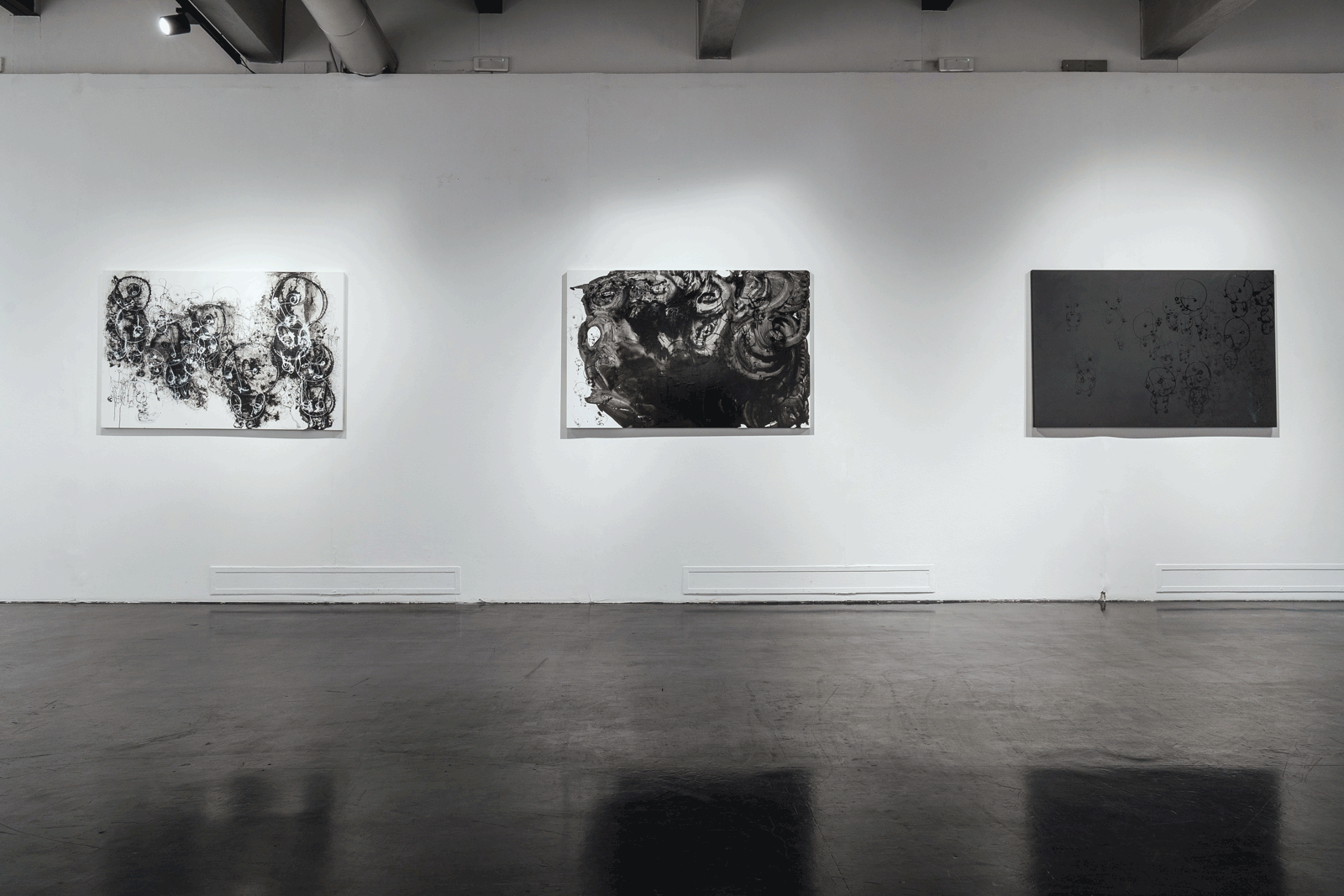

- LIQUID 2016 smalto su tela 130×200

- BUTTERFLY 2016 smalto su tela 130×200

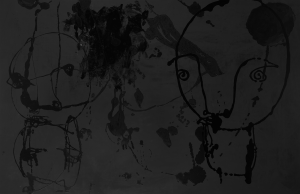

- LUNAR BLACK 2017 smalto su tela 130×200

- ILLUMINATI 2017 smalto su tela 130×200

- BOLGIA 2017 smalto su tela 130×200

- LUNAR BLACK 002 2017 smalto su tela 130×200

- PRIGIONI 2017 smalto su tela 180×180

La macchina del desiderio

L’arte non è che il linguaggio dell’arte. L’immagine è soltanto il desiderio dell’arte di debordare da se stessa e di trasferirsi nell’altrove. L’altrove è il mondo, inteso come luogo e mondo della vita. Quando l’arte abbandona la patetica speranza di essere l’ombra e il doppio della realtà, finalmente esce dalle sue metafore ed entra nel luogo cinico e splendente della metonimia. Essa corrisponde alla coscienza che l’arte acquista di poter vivere accostata ai propri segni, cioè alla consapevolezza dell’autoriferimento. Con la metafora l’arte dispone e consuma ogni sua energia nel captare i segni della realtà per reintrodurli nel proprio spazio, con la metonimia invece essa rivolge e concentra tale energia all’interno della propria soglia, accettando come unico riferimento la presenza del linguaggio. Così, ad un atteggiamento fondamentalmente sintetico, teso a organizzare il linguaggio ad immagine e somiglianza del mondo, subentra un atteggiamento anche analitico, che rivolge la propria attenzione sulla gestione dei propri strumenti espressivi e sul proprio fare.

In questo modo la metafora, l’uso dell’immagine, nasce dall’illusione della presenza del modo dentro il linguaggio, mentre la metonimia, il sistema di auto riferimento, vive nella consapevolezza dell’assenza e dell’impossibilità del mondo di essere rappresentato dal linguaggio dell’arte. Tale coscienza stoica qualifica gran parte dell’arte contemporanea.

L’opera di Danilo Bucchi agisce anch’essa nell’ambito di questa coscienza. La tattica perseguita è quella dell’azzeramento della dimensione spaziale alla semplice superficie bidimensionale del quadro, nella sua riduzione a corpo liscio e speculare che accoglie ed espelle nello stesso tempo la sostanza pittorica. L’unica materia, infatti, è il colore, perché lo spazio è puro supporto ed occasione per l’estensione del colore. Così se la superficie del quadro indica lo spazio, il colore è direttamente il tempo. Il quadro risulta come luogo di una doppia tensione: massima espansione e massima concentrazione. L’espansione nasce dalla stesura piatta e totale del colore che aderisce vitalisticamente alla superficie, puntando verso i confini del quadro, quasi con forza centrifuga. La concentrazione, invece, è data dalla delimitazione che Bucchi ottiene, ritagliando dallo spazio del quadro uno spazio ancora più interno. Egli infatti, oltre il colore, usa una sorta di disegno, attraverso il quale scandisce lo spazio secondo sequenze che gli restituiscono un ordine e una definizione. L’ordito spaziale diventa lo strumento che evidenzia e rappresenta la dimensione temporale.

Qui il tempo va inteso come intervento progressivo sulla superficie del quadro e come scansione di esso. Inizialmente il quadro, preso come stesura assoluta di colore, si propone come misura ed evidenza del gesto pittorico, semplice prova quantitativa del fare pittura. A questo subentra poi la volontà di definire la presenza tautologica del colore, la vitalità prorompente di un linguaggio che non si accontenta di autorappresentarsi, ma conserva una persistente sensualità, che deriva proprio da quell’altrove (il mondo della vita) che sembra precluso al linguaggio. Perché il linguaggio vive su un proprio sistema di segni che, per sua definizione storica, agisce in un proprio ambito specifico, non quello della vita. E se la vita significa affermazione diretta dell’erotismo, allora il linguaggio dell’arte è lo spazio obliquo, il gesto indiretto, che riflette soltanto se stesso.

La riflessione significa metodo e tensione analitica. Capacità di dare una sistemazione ed un ordine al movimento aperto e diretto della vita. Bucchi, dopo l’affermazione tautologica del proprio fare, del fare pittura, introduce il momento della coscienza obliqua e artificiale di questo fare. Tale coscienza è appunto il momento temporale, geometrico, dell’opera. Un filo sottilissimo, come un riquadro, scorre lungo i bordi e delimita con nuovi confini lo spazio in espansione del quadro. Oppure l’artista costruisce un reticolo, attraverso il quale scandisce secondo quadrati misurati e ripetuti questo stesso spazio. Un altro espediente per bloccare la fuga del colore dentro il linguaggio, dentro la superficie del quadro, è l’introduzione al centro di semplici segni. Tali segni diventano punti di riferimento e di tensione che attirano magneticamente su di sé tutto lo spazio possibile, che è sempre quello del quadro.

Allora i reticoli, le riquadrature, le finestre che si aprono all’interno del quadro, se da una parte producono il congelamento della dimensione spaziale, dall’altro danno una durata letterale e una permanenza, di uno spazio reso segreto dall’improvvisa scansione, dalla presenza quasi maligna della cifra. Quindi la dimensione temporale, documentata come successivo intervento sull’iniziale quantum pittorico, è resa lucidamente sempre in termini di evidenza e concretezza come riaffermazione e delimitazione dello spazio. Bucchi sfugge alla tentazione metafisica di definire il tempo in termini di vuoto e di assenza. Materialisticamente l’artista utilizza soltanto la presenza lampante del linguaggio di cui dispone. Il quadre diventa il pieno esercizio di tutti gli strumenti linguistici di cui dispone il pittore: la superficie, il colore.

L’intenzionale riduzione della pittura alle sue grammatiche, se pure significa la negazione della metafisica e la riaffermazione di un atteggiamento metonimia verso l’arte, dove non ci sono rimandi, ribadisce comunque l’ineluttabile artificialità dell’arte. Altro è invece l’artificiosità della metafora come processo di verosimiglianza, in quanto non cerca il confronto con quello che è il suo termine di paragone naturale, il mondo, ma un proprio funzionamento interno, corrispondente all’ingranaggio linguistico dell’opera. L’opera è una macchina, un apparato delimitato e delimitante di strumenti che tendono a perpetuare un proprio movimento interno.

L’arte, la pittura, diventa una macchina del desiderio che, per la legge di Deleuze e Guattari, ha bisogno proprio del desiderio per potere funzionare, ma senza poter a sua volta produrre alcun desiderio. Questo è soltanto il procedimento attivante l’intenzione e il gesto pittorico. Un desiderio quindi tautologico che riafferma una sorta di persistente biologia dell’arte, un bisogno che muove l’artista al gesto pittorico.

La macchina del desiderio altro è rispetto a quello che costituisce il centro oscuro della vita, l’eros. L’eros porta, nella sua accezione freudiana, all’espansione e alla perpetuazione dentro la vita. Nel significato platonico, invece, riacquista quei connotati di ricerca all’interno ed un movimento alla concentrazione e alla riduzione. La pittura è la macchina che produce tale concentrazione e tale riduzione. Le dimensioni plurime della vita vengono ridotte ad una sola, a quella di un linguaggio che riesce ad organizzarsi ed a muoversi soltanto nella dimensione spaziale. Nella pittura di Bucchi la macchina è bene evidente nella splendente presenza delle sue superfici bidimensionali. Forse, a sua insaputa, ad insaputa dell’artista, la pittura non si lascia scardinare dalla propria consistenza di macchina del desiderio. Forse da questo nasce il continuo assalto di Bucchi al sistema della pittura.

Bucchi lubrifica ed addolcisce la macchina irriducibile mediante colori stemperati in maniera distesa sulla superficie del quadro. Gli sgocciolii sono proprio le prove, i segni del suo gesto pittorico, di chi lascia una traccia soggettiva su di un ingranaggio oggettivo. Il desiderio dunque è semplicemente quello del movimento che approda alla pittura, la quale, come una superficie speculare, riflette e rimuove da sé tutto quello che l’artista vuole portarvi dentro, ma che non le è connaturato e specifico: la vita e i suoi detriti.

Parlare di sensualità, nel caso di Bucchi, significa ribadire la coazione, accettata spontaneamente di tornare a stare nella pittura, che resta lo spazio ridotto e concentrato della bidimensione. L’apparente neutralità del funzionamento oggettivo della macchina non significa né l’immobilità né la cancellazione delle contraddizioni: metafora contro metonimia, espansione contro cancellazione, gesto dell’artista contro lo spazio del quadro. Finalmente l’artista contemporaneo non ricerca più nell’arte un prolungamento epico del proprio essere, ma vive la contraddizione come spazio della propria esistenza. Bucchi non dà al suo gesto pittorico una teleologia, che potrebbe essere quella di frantumare la macchina pittorica, bensì riafferma attraverso il proprio fare l’irriducibilità di una doppia presenza: l’Io e il linguaggio.

Il linguaggio non è la metafora consolatoria della vita, è un luogo circoscritto in cui avviene una lotta specifica ed un movimento che riporta tale lotta specifica ed un movimento che riporta tale lotta semplicemente al confronto tra due posizioni: espansione della vita e concentrazione dell’arte, eros affermativo del movimento aperto ed eros affermativo di un movimento chiuso e ridotto. In questo senso la pittura di Bucchi è sensuale, felice, senza sensi di colpa, ma per questo anche raffreddata, infelice, segno evidente di impossibilità. L’impossibilità è anche la totale possibilità, in quanto circoscritta a un luogo, la tela, in cui nulla è e dove, paradossalmente, tutto è in atto. L’atto è la presenza fenomenica del quadro ricoperto di colore, delimitato nella sua entità spaziale e segnato ulteriormente da linee che lo definiscono temporalmente. Nulla può intaccare le parete liscia della macchina del desiderio, della pittura.

Nulla può scalfire l’ineluttabile bidimensionalità della pittura, ed anche i fogli aderiscono, come veline senza spessore, sulla piatta consistenza del quadro. Spesso il foglio prova ad ingabbiarsi, a creare dei sottili spessori di spazio, come delle venature. Ma lo spazio definitivo, quello ultimo ed ultimato, riesce ad assorbire queste nuove circostanze spaziali. Anzi, queste, con la loro presenza, ribadiscono l’impossibilità di scalfire la bidimensionalità della macchina pittorica, perché la bidimensionalità è proprio il connotato dell’artificialità e della sua essenza di macchina.

La qualità delle immagini citate non ha mai sconfitto, né mai trasgredito la soglia del quadro disposta con una sua dura frontalità. La negazione dello spazio, attraverso la frontalità, significa la riaffermazione dell’assenza del tempo, un rimanere dentro la persistente apparenza, come visibile, dei segni, un ribadire la concretezza della pittura. La macchina del desiderio produce ancora una volta lo spettacolo della pittura, inteso come esibizione frontale di segni che abitano soltanto il proprio spazio interno, dove si condensano e nello stesso tempo si sciolgono.

Ancora una volta Bucchi ha controllato il mezzo linguistico e lo ha riportato alla coscienza metonimica dell’arte. Perché la metonimia è finalmente coscienza dell’irriducibilità del gesto artistico e dell’inevitabile speculari del linguaggio. La macchina del desiderio è dunque una macchina intelligente che prevede e neutralizza qualsiasi utopia e tentativo metafisico di rimandare all’altrove, al di fuori del proprio congegno, di riportare ogni intenzione al di qua del proprio funzionamento.

Il segno di Bucchi non vola svincolato nella nerità della materia, egli non vuole trasformare l’arte in una pratica che cancella la gravità fisica del mondo nella leggerezza di un personale delirio di onnipotenza. In un segno arbitrario fondato su un puro atto potenziale del sogno, che toglie completezza all’immaginazione. Bucchi vuole potenziarlo mediante la fondazione di un metodo reale, figurabile, capace di estrarre un segno, formalizzando e circoscrivendo nel recinto di una forma necessaria l’oscuro peso del colore. L’arma dell’artista è il linguaggio, un apparato di strumenti che lo pongono nella condizione di reagire realmente, in maniera concreta e visibile, infallibile e nello stesso tempo temeraria.

Bucchi ha avuto l’intelligenza creativa di rispettare la meccanica della macchina e di assecondarla mediante l’uso di una sensibilità avvolgente ed il rispetto della sua immanenza. L’immanenza consiste nel suo darsi soltanto come strumento che afferma la spazialità, come unica dimensione e come dimensione che cancella il tempo, che è ancora il tentativo dell’artista di usare il linguaggio come doppio della realtà.

Achille Bonito Oliva

- #survivor chair 2017 smalti su carta 35×26

- #survivor home 2017 smalti su carta 86×59

- #survivor crucifix 2017 smalti su carta 86×59

- #survivor chandelier 2017 smalti su carta 86×59

- #survivor skull 2017 smalti su carta 86×59

- #survivor fear 2017 smalti su carta 86×59

- #survivor crown 2017 smalti su carta 86x59cm

- #backstage

The desire machine

Art is nothing other than the language of art. The image is merely art’s desire to overflow its banks and flood into the beyond. The beyond is the world, understood as being the domain and world of life. When art abandons the pathetic hope of being the shadow and double of reality, it finally emerges from its metaphors and enters the cynical yet radiant realm of metonymy. Metonymy corresponds to art’s awareness of being able to live alongside its own signs, in other words, the awareness of being self-referential. With metaphor, art uses and consumes all its energy in seizing the signs of reality, then bringing them back into its own space, whereas with metonymy art directs and concentrates that energy within its own threshold, accepting the presence of language as its sole point of reference. So, following on from an essentially synthetic stance that aims to organise language in the image and likeness of the world, comes an attitude that is also analytical, that focuses on organising its own expressive tools and way of doing.

In this way, metaphor, the use of the image, stems from the illusion that the world is present within language, whereas metonymy, the self-referential system, is fully aware of the world’s absence and the impossibility of its being portrayed by the language of art. This Stoic consciousness characterises most contemporary art.

Danilo Bucchi’s work also operates in this realm of consciousness. He pursues a strategy of adjusting the spatial dimension to the painting’s simple two-dimensional surface, reducing it to a smooth, specular body that embraces yet simultaneously repels the pictorial substance. The only material, in fact, is colour, since space is purely a support and occasion for spreading colour.

So if the picture’s surface indicates space, colour is clearly time. The painting serves as the setting for a twofold tension: maximum expansion and maximum concentration. Expansion comes from the smooth, complete coat of colour that vigorously adheres to the surface and drives towards the edges of the painting with almost centrifugal force. Concentration, on the other hand, stems from the demarcation that Bucchi achieves by whittling yet another, even more internal space from the space in the picture. In fact, as well as colour, he uses a kind of drawing with which he marks the space through sequences that re-establish order and definition. The spatial sketch becomes the tool that underscores and portrays the temporal dimension.

Here, time is understood as gradually working on the surface of the picture, giving it rhythm. Initially, when seen as a complete coat of colour, the picture appears to be measured proof of the pictorial gesture, the simple quantitative evidence of painting. But this is then supplanted by the desire to define the tautological presence of colour, the unbridled vitality of a language that will not settle for simply portraying itself, but maintains a relentless sensuality, stemming precisely from that beyond (the world of life), which is seemingly barred to language. For language inhabits its own sign-system which, by historical definition, operates within its own specific domain, not the domain of life. And if life means directly affirming eroticism, then the language of art is the oblique space, the indirect gesture that reflects only itself.

Reflection means method and analytical tension. The ability to organise and order the open and direct movement of life. After tautologically asserting his way of doing, of doing painting, Bucchi introduces the moment of oblique and artificial consciousness inherent in this way of doing. An awareness that is indeed the temporal, geometric moment of the work. Like a frame, a wafer-thin wire runs along the edges of the picture, delineating the expanding space with new borders. Or else the artist builds a lattice, patterning this same space with precisely measured, recurring squares. Another tactic used to thwart the leaking of colour within language, within the picture’s surface, is to introduce simple strokes in the centre. These signs become points of reference and tension that magnetically draw all possible space, always that of the picture, towards them.

And then the lattices, the frames, the windows that open up inside the painting, while on the one hand causing the spatial dimension to freeze, on the other give literal length and permanence to a space made secret by the sudden scanning, the almost perfidious presence of style. Hence the temporal dimension, witnessed as a subsequent intervention on the initial pictorial quantum, is lucidly rendered, again in terms of evidence and concreteness, as a reassertion and demarcation of space. Bucchi eschews the metaphysical temptation to define time in terms of emptiness and absence. Materialistically, the artist uses only the striking presence of the language available to him. The picture assumes the full range of all the linguistic tools that the painter has at hand: the surface, the colour.

Deliberately reducing painting to its grammatical rules, even if it means negating metaphysics and reaffirming a metonymy stance towards art, where no references exist, nonetheless reiterates the inescapable artificiality of art. Quite another thing, however, is the artificiousness of metaphor as a process of verisimilitude, since it does not seek to compare itself with its natural yardstick, the world, but looks to its own inner functioning, equivalent to the linguistic cogwheels of the work. The work is a machine, a delimited and delimiting set of tools that tends to perpetuate its own internal movement.

Art, painting, becomes a desire machine that, according to the law of Deleuze and Guattari, needs precisely that desire in order to function, but without in turn being able to produce any desire whatsoever. It is merely the process that activates intent and the pictorial gesture. A tautological desire, hence, which reasserts a sort of relentless biology of art, a need that drives the artist towards the pictorial gesture.

The desire machine is different from eros, which embodies the dark centre of life. In the Freudian definition, eros leads to expansion and perpetuation within life, whereas in the Platonic sense, it assumes the features of inner research and movement towards concentration and reduction. Painting is the machine that produces this concentration and reduction. The manifold dimensions of life are reduced to one alone, that of a language which succeeds in organising itself and moving forwards only in the spatial dimension. In Bucchi’s painting, the machine is clearly evident in the polished presence of his two-dimensional surfaces. Perhaps, without realising it, without the artist realising it, his painting cannot be separated from its state of being a desire machine. Perhaps Bucchi’s constant attack on the system of painting stems from this.

Bucchi greases and appeases the unyielding machine using toned-down colours smoothed across the painting’s surface. The dribbles are precisely the proof, the signs of his pictorial gesture, of the person who leaves a subjective trail on an objective inner mechanism. Desire is thus simply movement that reaches the painting, which, like a mirrored surface, reflects and distances from itself everything that the artist wants to bring in, but is not innate and specific to it: life and its debris.

To speak of sensuality, in Bucchi’s case, means reaffirming the spontaneously accepted compulsion of going back to being in painting, which is still the reduced and concentrated two-dimensional space. The seeming neutrality seen in the objective functioning of the machine means neither standing still nor cancelling the contradictions: metaphor versus metonymy, expansion versus cancellation, the artist’s gesture versus the picture’s space. Finally the contemporary artist no longer seeks an epic extension of his being in art, but experiences contradiction as the space of his own existence. Bucchi does not give his pictorial gesture a teleology, which could perhaps be to shatter the pictorial machine but rather, through his actions, reasserts the irreducibility of a two-fold presence: the ego and language.

Language is not the consolatory metaphor of life: it is a confined place where a specific struggle occurs and a movement that recalls this specific struggle and a movement that recalls this struggle simply as a comparison between two positions: expansion of life and the concentration of art, the affirmative eros of open movement and the affirmative eros of a closed and condensed movement. In this sense, Bucchi’s painting is sensual, happy, without feelings of guilt but, for this reason, chilly too, and unhappy, an obvious sign of impossibility. Impossibility is also absolute possibility, since it is confined to a place, the canvas, where nothing yet, paradoxically, everything is in action. Action is the phenomenal presence of the painting covered in colour, enclosed in its spatial entity and further marked by lines that define it in time. Nothing can blight the smooth wall of the desire machine, of painting.

Nothing can impair the inescapable two-dimensionality of the painting, and even the sheets of paper adhere like flimsy tissue to the painting’s flat uniformity. The paper often tries to hem itself in, to create fine films of space, like veins. But the definitive space, the final and finished space, manages to absorb these new spatial happenings. In fact, with their presence, they recall the impossibility of damaging the pictorial machine’s two-dimensionality, since two-dimensionality is precisely the feature that denotes its artificiality and essence as a machine.

The quality of the images cited has never overstepped, nor gone beyond the threshold of the picture, with its severe frontality. Denying space, through frontality, means reaffirming the absence of time, dwelling within the constant and also visible appearance of signs, reasserting the concreteness of painting. Yet again, the desire machine produces the pageant of painting, in the sense of a frontal display of signs that inhabit only their own inner space, where they condense yet simultaneously dissolve.

Bucchi has yet again taken command of the linguistic medium and brought it back to the metonymic consciousness of art. For metonymy is ultimately awareness of the artistic gesture’s irreducibility and the inevitable mirroring of language. The desire machine is thus an intelligent machine that foresees and neutralizes any utopia or any metaphysical attempt whatsoever to refer to the beyond, outside its own construction, bringing all intent back to its own way of functioning.

Bucchi’s sign does not soar untrammelled in the blackness of matter, he does not want to transform art into an exercise that erases the physical gravity of the world through the levity of a personal delusion of omnipotence, or into an arbitrary sign founded on a purely potential dream act, which deprives the imagination of closure. Bucchi wishes to enhance it by founding a real, figurable method that can unearth a sign, formalising and enclosing the obscure burden of colour within the boundary of a necessary form. The artist’s weapon is language, a set of tools that enable him to truly react, concretely and visibly, infallible and fearless at the same time.

Bucchi has used his creative intelligence to respect the mechanics of the machine and to humour it by using a beguiling sensitivity and respect for its immanence. Immanence lies in offering itself up as a mere tool for affirming spatiality, as the sole dimension, and as a dimension that erases time, which is again the artist’s attempt to use language as a doubling of reality.

Achille Bonito Oliva

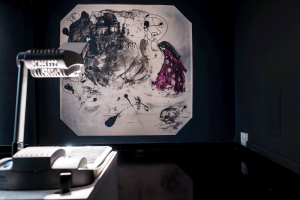

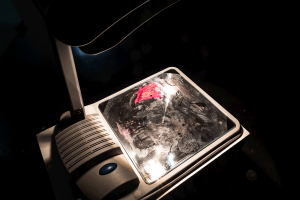

- Illusion 2017 smalti su lavagna luminosa 30x30cm Proiezione misura ambientale

- Illusion 2017 smalti su lavagna luminosa 30x30cm Proiezione misura ambientale

- Illusion 2017 smalti su lavagna luminosa 30x30cm Proiezione misura ambientale